世界の人口は約70億人、約196もの国があります。

そして、その中で日本の国土面積は61位です。

このような小国でありながらも、とても豊かで、ここに私たちは暮らしています。

さて、日本はどうしてこんなにも豊かなのかでしょうか?

日本という国を考察してみる

まずは日本という国を簡単に考察してみたいと思います。

最初に日本と似たような国土面積を持つ*国々と比較してみましょう!

Contents日本の基礎データ

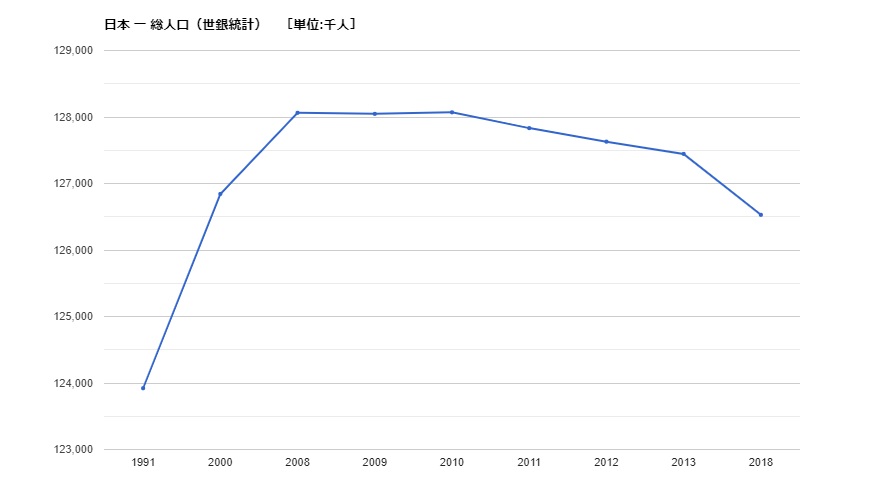

・国土面積 378,000 km²、人口 1億2,600万人

・名目GDP 48,840億ドル(2017年,IMF)

・失業率 2.8%・日本の人口推移

資料:GLOBAL NOTE 出典:世銀

※クリックすると世界199カ国の人口の多い順に表示されます。日本と国土面積が近い国々のデータ

フィンランド

・国土面積 338,000km²(日本よりやや小)

・人口 約560万人(日本の23分の1)

・名目GDP 2,391億ドル(日本の20分の1)(2016年,IMF)

・失業率 8.8%

出典 2016年,フィンランド統計局

イラク

・国土面積 437,072km²(2017年:CIA)(日本の約1.2倍)

・人口 約3,720 万人(日本の3分の1)

・ 名目GDP 1,715億ドル(日本の28分の1)

・失業率 該当データなし(IMF)出典 2016年:World Bank 世界銀行

経済大国日本

国民の数と消費と生活インフラ

国民の数が多いということは、たくさんの人が生活をしているので消費が多いということを意味しています。

そして、生活インフラとは、住宅、電気、ガス、水道などのライフラインをはじめ、移動のための交通網の充実や食材やありとあらゆる生活必需品を購入できるお店があるといったことです。

さらにはインターネット網も全国くまなく張り巡らせており、ほとんどの場所で不便なくつながりますよね!

通販サイトとそれを届ける配送システムも他の国土の広い先進国などでは到底真似のできないくらいのきめ細かさで時間指定まで可能となっています。

その他にも、国が用意している社会保障制度、健康保険の仕組みなど日本ならではの様々なメリットがあるのです。

日本で暮らしていて、明日は”食事にありつけるかわからない”、”雨風がしのげるかどうかわからない”、”働き先がどこにもない”といった恐怖におののいている人はほとんどいませんよね!

セイフティーネットもきちんと整っている素晴らしい環境に私たちは住んでいるのです。

消費活動が多い日本

また、このように国民の数と並行して、これだけの社会インフラと高い生活水準が整っているということは、国民の消費活動がしっかりとあるわけですね。

つまり、内需(日本国内だけでのお金の流通)が大きいといったことになります。

これにより、消費者の目は肥えているため、サービス提供者側は、よりよいサービスを作らなければ売れないといった競争原理も働いているのです。

そして、国民はとても真面目かつ勤勉であり、企業は常に品質向上ために日々努力していることもあげられます。

つまり、国民が約1億2,000万人以上も住んでいて、国の制度設計や生活インフラ、雇用環境がここまでしっかりと整備されている国は少ないのです。

あなたはこのような素晴らしい国に生まれ、暮らしているということをラッキーだと思いませんか?

豊かな国、日本

恵まれた環境

日本は戦後復興からの高度経済成長の過程で、より高品質のものが流通し続け、消費者はこれらを享受できる恵まれた環境にいるといえるのです。

品質の高い商品、サービス群に囲まれ、物は溢れ、そして国民の目はとても肥えています。

ですから、見せかけの商品、サービスは一時的には売れたとしても、長くは続きません。

ロングセラーの商品はごくごく一部のみで、ほとんどのものは消えてなくなっています。

つまり、私たち日本人のほとんどが生活必需品は持っているのです。そして、さらにその上の贅沢品を手にすることが可能なのです。

例えば、女性であれば、脱毛、美肌系の美容グッズやブランド品、スイーツなど。

ですが、これらが一切なくても、死んだりはしませんよね!笑

それくらい”日本人は、豊かである”ということです。

そして、”とても幸せである”といえるのですが………..

だけど、なぜか自己肯定感の低い日本人

若年層の死因1位は?

さて、これだけ幸せなはずの国に暮らしていて、若年層の死因1位は自殺です。

性別では男性が1万6681人で全体の69.4%を占める。

年齢階層別には、40歳代が4,069人で全体の16.9%と最も多く、次いで50歳代(3,979人、16.6%)、60歳代(3,973人、16.5%)、70歳代(3,451人、14.4%)の順だ。

20~70歳代の自殺者数は前年より減っているものの、19歳までの少年(554人、前年比3.0%増)と80歳以上の高齢者2459人(2,459人、同0.1%増)だけは自殺者が増えている。

また、5歳ごとに区切った年齢別の死因をみると、2014年は15~34歳の若い世代で1位が自殺だった。

これは先進7カ国(G7)では日本だけという。

宗教法人の信者の数

そして、大手宗教法人3つの信者の数は、第1位 ●●の科学 1,100万人、第2位 ●●学会 827万(世帯)、第3位 ●●成会 311万人もいます。

出典:【2020年】危ない宗教団体ランキング!危ない宗教はどんな宗教?理由もまとめ!Carat Woman 知りたい気持ちは、あなたの輝き

自己啓発セミナー

さらに、自己啓発セミナーなどもとても流行っていて、数百万円クラスのものも多いのです。

ロングセラー『会社人生で必要な知恵はすべてマグロ船で学んだ』(マイナビ新書)の著者、齊藤正明さんが自己啓発の教材やセミナーに注ぎ込んだ額は、何と600万円以上。就職した直後から研究所の所長の執拗なイジメに悩まされ、人間関係を良くしようと、藁にもすがる思いで記憶力がアップするというカセットテープ教材(何と150万円)に手を出します。

そして、そのままズルズルと自己啓発の世界に埋もれていくのです。

出典:ITmedia eBook USER

「 自己啓発セミナーの巧妙なやり口とは」 の記事を抜粋、引用

幸福感、自己肯定感の低い国民性

“過剰なまでに物が溢れていても”、”美味しいものを食べることができても”、”いい家に住んでいても”、”幸福感がない”、”自己肯定感が低い”といった国民性とはいったい何なのでしょうか?

それは、どうしてなのでしょうか?

心理誘導する煽り広告の数々

人の悩み、解決方法と資本主義

このような日本社会において、人の悩みや問題点を”短期間”で”いとも簡単に”解決できるような話も多く、本当に必要かどうかわからないものにまで、手が伸びがちになってしまいます。

それは、キャッチコピーやマーケティングのテクニックによって心理誘導し、購入を煽る広告による美容・健康系、儲かる系、自己啓発系、能力開発、スピリチュアル系、新興宗教などを指します。

多くの人がそういったものに反応します。

商品、サービスの質があまり高くないにもかかわらず、広告技術や心理学を駆使して、人にモノを購入させることは意外と簡単にできてしまいます。

消費者側は、一時(いっとき)の高揚感で購入したはいいものの、時間がたってから後悔してしまう人は少なくありません。

以前の私もそうでしたらから(泣)。

これは、資本主義の経済原則からすると消費活動の促進になるので、仕方がないといった意見がある一方で、しっかりとした価値を多くの人に提供する本質的な観点からすると、やはり「やり過ぎ」であると筆者は考えます。

人の悩みと解決策について

悩みなどは簡単に解決するものではない

そもそも人の悩みや問題点というものは、短期間で簡単に解決するような単純なものでは決してありません。

それなりの時間は必要ですし、考え方や生活習慣そのものを変えない限り、変えることなどはぜったいにできません。

枝から果実を取る行為、それは問題解決になっていない

“楽に”、”簡単に”といった言葉だけに反応して、見た目には解決したように見える物事は、「枝にぶら下がっている果実を取る行為」と同じです。

“楽に”、”簡単に”といった言葉だけに反応して、見た目には解決したように見える物事は、「枝にぶら下がっている果実を取る行為」と同じです。

なぜならば、それを食べた後には何も残らないからです。

それは、あくまでその場限りのものに過ぎず、実際には何も解決したことにはなりません。

つまり、人の悩みを解決するためには、その本質を見て、問題点をしっかり発見した上で長軸で対処をする必要があるのです。

今すぐ楽したい人は、けっして楽になれない

努力もなく楽して問題が解決できるように世の中は単純でもなく、甘くもできていません。

にもかかわらず、”何かが”、”誰かが”、”どこかで”、きっと自分の問題や悩みを簡単に解決してくれるはずと思いこんでいる人がとても多いように思います。

しかしながら、目先の“楽して”、”簡単に”を求めてばかりの人は、けっして”楽”になるようなことなど、ありえないという事実を知る必要があるのです。

対処療法というものは、あくまで一時しのぎに過ぎません。

そして、その問題は繰り返されるだけでなく、さらには深刻化する場合だってあるのです。

![]() 「短期間で急激なダイエットをした人が、しばらくしてリバウンドした」

「短期間で急激なダイエットをした人が、しばらくしてリバウンドした」

![]() 「眠れないから、睡眠導入剤を飲んだら、それが、いつしか手放せなくなった。」

「眠れないから、睡眠導入剤を飲んだら、それが、いつしか手放せなくなった。」

つまり、

⬇⬇⬇

![]() 『体質改善や食生活の見直しもなく、無理に減量したことで、心身のバランスが崩れ、脳が元の状態に慌てて戻そうとし、さらに太った』

『体質改善や食生活の見直しもなく、無理に減量したことで、心身のバランスが崩れ、脳が元の状態に慌てて戻そうとし、さらに太った』

![]() 『睡眠中枢が働かなくなり、自力で眠ることができない睡眠薬依存症になっていた。』

『睡眠中枢が働かなくなり、自力で眠ることができない睡眠薬依存症になっていた。』

といった話がわかりやすいと思います。

では、どうすればいいのでしょうか?

「・・・・・・・・・・・・」

まずは問題から逃げずに、それに向き合うこと

以前の私がまさにそうでしたが、人間はそんなに強いものではありません。

だから、嫌なことがあれば蓋をしたいと思うのが普通の感覚です。

ですが、臭いものに蓋をし続ければ、それはたまり溜まって、どこかでもう蓋が壊れて、溢れ出す時期が必ずきます。

つまり、自分の内側、自分の外側にあるありとあらゆる問題から逃げずに、それを踏まえて乗り越える勇気が必要なのです。

人間の幸福の定義とは?

さて、私たちの幸福とは何でしょうか?

お金、地位、名誉でしょうか?

心理学者マーティン・セリグマンが唱える幸福の定義をご存知でしょうか?

幸福の5大要素とその掛け合わせとは?

1.達成感 Sense of accomplishment

2.快楽 Positive emotion

3.没頭・集中 Engagement

4.良質な人間関係 Good relationships

5.意味づけ Meaning

[youtube-adds id=”https://www.youtube.com/watch?v=PDIPdI_OEEk” style=”de-notepc” margin=”2%” colorbg=”FFFFFF” colortext=”FFFFFF”]

まとめと問題提起

そもそも、人は自分と世の中との適度な接点と距離感を見つけ、自分らしいライフスタイルを送ることだと思います。

しかしながら、今の日本社会を生きる多くの人の幸福度はあまり高くなく、ぼんやりと悩みを抱えたまま、それを解決するために、目先のメリットのみに反応し、本質までたどり着けずに、対処療法の繰り返しになってしまっているのが現状なのです。

これを解決するためには、目の前に見えている事象、出来事の表層的な部分のみに反応するのでなく、その本質を見つめ、逃げずに向き合うことです。

バリュービオトープの創造の提案

ビオトープという言葉は、あなたにとってあまり馴染みがないかもしれませんが、簡単に説明しますと、生態系の最小単位のことです。

そして、ライフ・ドリブンが考える価値創造のビオトープとは、まずは私たちの半径5メートル以内の自分と家族、親族、大切な友人、知人との健全な関わりや、さらにはインターネットを介し、個々人が情報発信することにより、様々な価値を提供合うことのできる生態系を指しています。

ここ十数年でのインターネットの普及、発展により、情報流通のあり方が、マスディアなどによる広告主導型のものから、個人が発信することで、多くの人とつながり合うものに大きく変化しました。

これはSNSなどを例にとると、わかりやすいかもしれませんね。

個々人の情報発信により、すべての人同士がつながりあえる社会になったのです。

つまり、これは、多くの人同士で価値提供をし合える環境が整ったということを意味します。

それが、メディアのビオトープ化であり、その発展系が価値のエコシステムなのです。

この価値の善循環型社会を作ることが日本をもっとよい国にすることだと私は考えております。

ライフ・ドリブン キャンパスは、

ライフスタイル向上を

目指す人の

無料の

オンライン学習

プラットフォーム

です。

メールマガジンに登録して、

お互い切磋琢磨しながら

成長を目指しませんか?

登録はこちら!